11名“班主任”落网 ,班级群岂能对陌生人敞开大门 | 时评

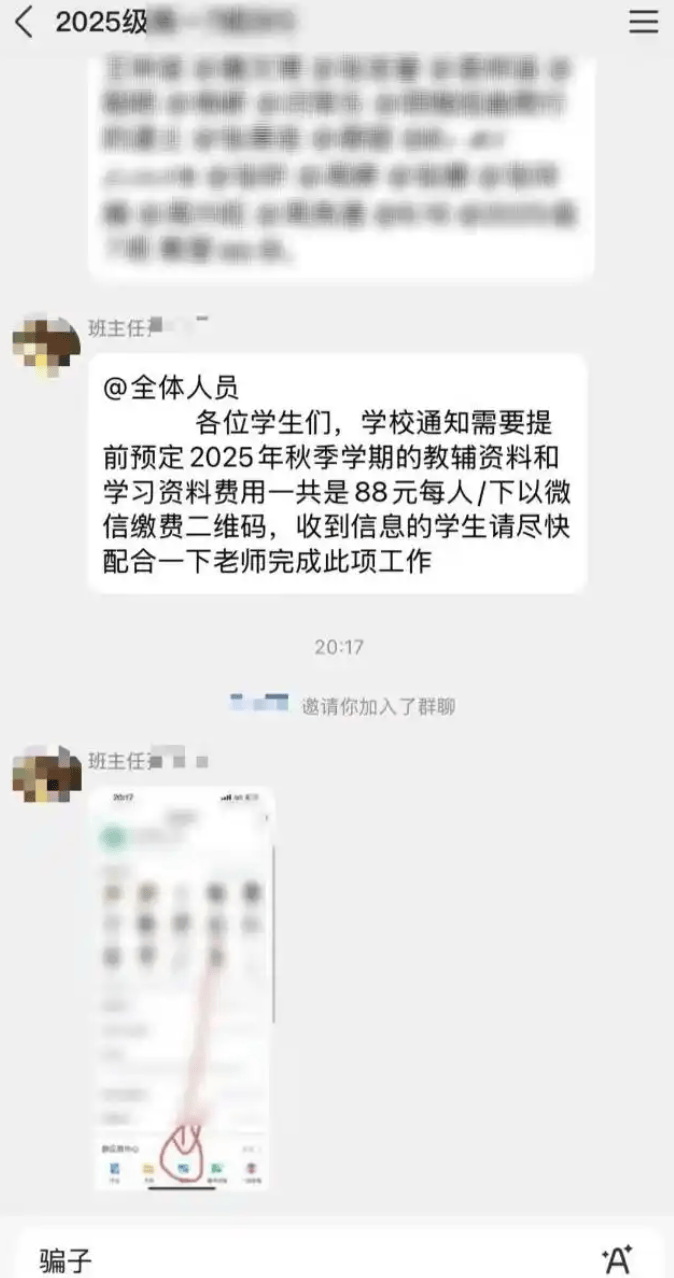

混入学校QQ群内,更换和班主任一样的头像及昵称,让家长们扫码交纳资料费……近日,合肥市经开区多名家长遭遇了一场精心策划的“班级群”收费骗局。警方经过缜密侦查,千里追击,成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙,11名“班主任”落网 。(10月12日中国新闻网)

“班主任”在班级群里发布收款通知,多数家长不会多想。毕竟这是学校官方建立的群聊,头像和昵称都与平时接触的老师一致。可在合肥经开区的这起案件中,7名家长正是出于这份信任,每人损失了88元“新生资料费”,而背后行骗的,是一个精心伪装的诈骗团伙。随着11名嫌疑人落网,案件虽暂告一段落,但留下的追问却值得所有人深思:还有多少 “假班主任” 潜伏在各类班级群中?又有多少班级群仍在“敞开大门”,给诈骗分子可乘之机?

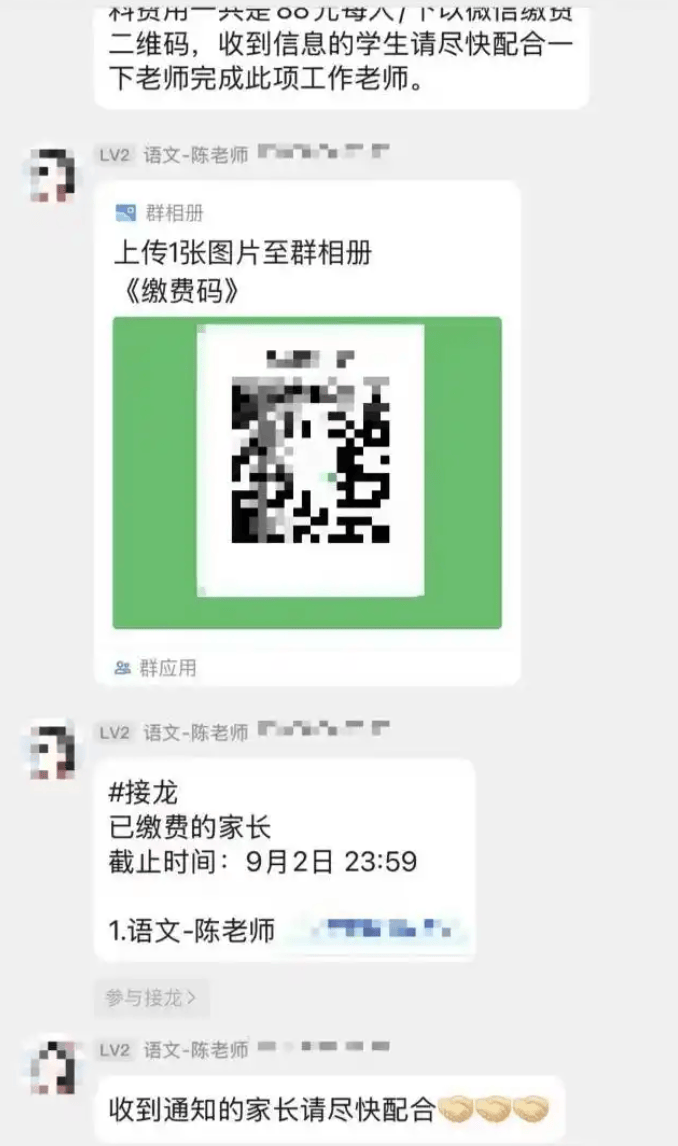

纵观这起诈骗案,骗子的手段算不上“高明”,却精准击中了班级群管理的漏洞。他们从非法渠道购买QQ号,通过网络搜索各地班级群,以“学生家长”身份申请入群,随后克隆班主任的头像和昵称,再以“收资料费”为名发布收款二维码。更令人担忧的是,正如嫌疑人梁某瑜所说,“有的群需要管理员同意才能加进去,有的就直接能进群”,这种“碰运气”式的作案方式,恰恰暴露了不少班级群入群审核环节的形同虚设。对于家长而言,“官方群”的标签、与班主任一致的账号信息,足以让他们放松警惕;而对于学校和班主任来说,若未能及时完善群管理机制,这份信任便会沦为诈骗分子的“提款密码”。

展开全文

事实上,类似的“假班主任”诈骗并非个例。近年来,从收取“资料费”“班费”到“代缴校服费”,骗子的借口不断翻新,但核心套路始终围绕“克隆身份+利用信任”展开。而班级群之所以成为诈骗高发地,本质上是因为它承载了学校与家长沟通的重要功能,却缺乏与之匹配的安全管理体系。有些班级群建立后,长期未清理闲置账号,也未开启入群验证,陌生人只需填写简单信息就能轻松加入;有些班主任对群内信息发布缺乏规范,既没有固定的收费通知渠道,也未与家长约定“二次核实”的流程,导致骗子发布的虚假信息能迅速传播;还有些家长习惯将班级群名片分享到其他社交群组,进一步扩大了群聊信息的泄露风险。这些看似微小的疏忽,最终串联成了诈骗分子的“作案路径”。

要堵住班级群的安全漏洞,不能只依赖警方的事后打击,更需要学校、班主任与家长形成“三方合力”,构建起全链条的防范体系。对学校而言,应尽快出台班级群管理规范,明确要求所有官方群聊必须开启“入群验证”,由班主任或指定管理员对申请入群人员的身份进行核实,避免“陌生人随意入群”的情况;对班主任来说,除了定期清理群内无关人员,还应与家长提前约定“收费信息核实机制”,比如收费前通过电话、家校APP等多渠道提前通知,群内发布收款信息时附带学校盖章文件或明确的咨询电话,让家长有迹可循、有处可问;对家长而言,也需摒弃“群内信息必为真”的固有认知,遇到收费、转账等要求时,主动通过私下联系班主任等方式二次确认,不盲目扫码、不轻易转账。

班级群本应是家校沟通的“桥梁”,而非诈骗分子的“狩猎场”。11名“假班主任”落网,是对诈骗分子的震慑,更应成为班级群安全管理的“警钟”。

文|郭元鹏

评论